幹事:針馬利行(to-harima@t.vodafone.ne.jp)

3月23日(日) 13:00ー

会場:ひがし健康プラザ

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/higashi_plaza.html

03-5466-2291

(恵比寿駅からは、明治通りを渋谷方面300メートルほど右側の建物)

次回4月!

つぎのとおり合同吟行会を企画いたします。

TEL 042-483-2300

句会:13:00〜15:00

■3月句会━━━━吉祥寺句会━━━━━━━■■

兼題「 春いっさい 」 ・・・・・・・・・

3月22日(土) 13:00ー

井の頭地区センター

次回4月!

TEL 042-483-2300

句会:13:00〜15:00

■2月句会━━━━目黒句会━━━━━━━■■

・目黒さくら会 兼題「 雛 」 ・・・・・・・・・

幹事:柴山典子

2月28日(木) 13:00ー

目黒吉野サロン 予定

学生早蕨句会━━━━━━━■■

さくら会 皆様

学生早蕨句会の清水俊宏です。

2月の渋谷学生句会(平成20年2月20日)の清記を添付いたします。

6人で52句!

どの句が誰の作品か当てるのは困難を極めます!

当てられるものなら当ててください(笑)

【出席者】

合谷先生(10句)

山里(10句)、嶋村(10句)、金川(10句)、清水(10句)(※敬称略)

【投句】

日野(2句)

争い食ぶ焼肉にんにく若さかな

春休みそんなのないよ補講期間

薄日きて百の花芽をもみほぐす

囀りのバッハに重ね協和音

上方に落とすかんざし大石忌

豆撒く象檻の内には福やある

春光や矢切りの渡し近づけり

黒曜の剥がれ落つこと春の闇

汐まねき「らしさ」の宿る非対称

春萌す協奏曲題名は母

泰山の雪原に朱の石碑立つ

菜の花や不揃いの意味問われけり

坂の上の春満月は薄暗く

月影を喰ひ散らすごと霜の花

大盛りの銀シャリならぬ白子干し

浅黄色陸にこぼした蕗の薹

なんもかも道連れにして二月逝く

凍返る葬送曲の柔らかさ

青春のかけらバレンタインの日

春めいて明日はたぶん原宿で

部屋探す娘や白き花林檎

陽炎や大観の青境なし

菜の花の苦味のほどは厚着かな

雪解けの上澄み尋ね知れるもの

名脇役ああほとけのざの天ぷらよ

残りしか影を曳きゐし緋鳥鴨

シジミ汁黒の無口と板前と

遠流の地にぎわふ坂の吊し雛

遠足の子たちと曲がる帝釈天

都落ち家凍返る隙間風

探梅や先見の目は不定なり

クレソンの水の硬きに目覚めけり

菜の花や筑後の流れにぶちまけし黄

観自在泥の家にも春萌す

残る鴨我何処へと仰ぐ空

迷ひなく高みへ上る鳥の恋

時越えて闇駆ける赤修二会かな

春の朝上りホームに飛ぶ鮮血

ロジックの跳ね崩れたり朝ふて寝

草団子粒あんめぐり争わん

終へし業祝う湯島の梅まつり

春奏づ孔子一族曲阜の地

雲眺めのびやかな午後菜の花や

涅槃西風河原石積む日褪せし

遠足や若草山か大仏か

名演の後の一拍鳥の引く

黄梅の一重八重に道理あり

楽すれば卒業証書紙切れや

布団から首だけ出して待つ春よ

誰か死ぬ不協和音や春の雷

先週の自信はいずこ大試験

黒ペンでバレンタインに×をして

以上となります

清水俊宏

学生-早蕨句会、

社会人の皆さまもご参加下さい。

会場;東健康プ

王者の午睡

蓮開く北方王者の語り部に

青時雨身の透けるまでゐたきかな

みちのくの王者の午睡深くして

風鈴や平泉の坂上りくる

乙女像へと一閃の岩燕

子ノ口の倒木に生れ梅雨茸

ででむしの愛さるること畏れけり

ハスの花(夏)

レンゲ(蓮花)花言葉は「雄弁」、七月の誕生花、七十二候の小春(七月七日ころ)「蓮始開(蓮の花が開き始める)」とある。早朝に咲き昼には閉じる。

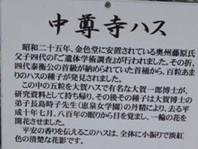

昭和二十五年の奥州藤原氏御遺体学術調査の際に、泰衡公の首級が納められた首桶からハスの種子が採取され、その一粒が発芽し平成十年七月二十九日に開花。八百年もの眠りから覚めたことになります。中尊寺の表参道を月見坂といいます。奥州藤原氏が栄えた時代へとタイムスリップさせられるに容易な樹齢三-四00年の杉並木が続き、その坂を風鈴も上りくる。

七月九日締め切りの俳句九月号の七句もあり(上段転載)陸奥への旅に参りました。中尊寺ハスのことは、さくら会の仲間より聞いていましたのでぜひ見てきたいと思っておりましたら、七月初旬で心配していましたが、念願叶い出会うことができました。こんなに美しいハスをみたのは始めてで、その生い立ちからも深く心打たれました

[桜sakura三周年』リンク

生きてをらんならんといふもあつい事 正岡子規

今日、23日はやっと・・少し凌ぎやすくなりました。

子規がわずか36歳で脊椎カリエスのために亡くなったのが1902年9月19日です。

「子規忌」「糸瓜忌」「獺祭忌」ともいいます。

18日、絶筆の三句を残して昏睡状態となった子規は、明けて

19日の午前1時、息をひきとりました。

子規は本名を常規(つねのり)といい、

獺祭書屋主人・竹の里人・香雲・地風升・越智処之助などの別名も用いました。

子規(ホトトギスの異名)という雅号も、

23歳で喀血したときに「鳴いて血を吐く」

というホトトギスからとったものです。

なにゆえ糸瓜忌かと言うと

(絶筆三句のうち一句)の子規の句より

「獺祭書屋」とは

書物が散らかった部屋のことで、子規が自らの部屋を謙遜してよんだものです。

万緑や死は一弾を以て足りる

秋の霊立志伝みな家を捨つ

早蕨や若狭を出でぬ仏たち

冬銀河青春容赦なく流れ

上田五千石(うえだ・ごせんごく)〔本名、明男〕・

1933(昭和8)・10・24ー1997(平成9年)・9・2(63歳)・

東京生・秋元不死男に師事・「畦(あぜ)」創刊主宰

「氷海」・『田園』』(1968)、『森林』『風景』『琥珀』『天路』

ゆびさして寒星一つづつ生かす

オートバイ荒野の雲雀弾き出す

春潮に巌は浮沈を愉しめり

もがり笛風の又三郎やあーい

桐の花姦淫の眼を外らしをり

水草生ふ放浪の画架組むところ

青胡桃しなのの空のかたさかな

春愁の消ぬるともなく談笑す

鷹羽狩行

麦の秋朝のパン昼の飯焦し

まだちゃんとしたトースターも、ましてや電気炊飯器もなかった時代。

パンを焦したり飯を焦したりしているのは、新婚後間もない妻である。

そんな新妻の失敗を仕様がないなと苦笑しながらも、作者はもちろん新妻を可愛く思っているのだ。

おそらく窓外に目をやれば、黄色に熟した麦畑が気持ち良くひろがっていたのであろう。

初夏の爽快な季節感も手伝って、結婚した作者の気持ちは浮き立っている。

新婚の女性の気持ちはいざ知らず、結婚したてのたいがいの男は、

このように妻の失敗を喜んで許している。

そこが実は、その後の結婚生活のそれこそ失敗の元になるのだ……などと、

余計なことを言い立てるのは愚の骨頂というものであって、ここはひとつ静かに微笑しておくことにしたい。

ところで、立派なトースターや炊飯器の備わっている現代の新妻には、どんな失敗があるのだろうか。

……と、すぐにまた野暮なことを言いかける我が野暮な性分。『誕生』(1965)所収。(清水哲男)

中村苑子

どこにでもゐる顔多し菖蒲園

季語は「菖蒲園」で夏。最近、こういう何でもないような句が気になる。

「どこにでも」ありそうで、どこにも無い句だ。初心者は、こういう句をまず絶対に作らない。

いや、作れない。というのも、誰だって「どこにでもゐる顔」という思いはあっても、

いざ作品化するとなると、待てよと立ち止まってしまうからだ。

「どこにでもゐる顔」なんて、本当はありっこないじゃないか。

みんな、他ならぬ自分も含めて、それぞれが違う顔を持っているではないか。

だから、ふっと「どこにでもゐる顔」と感じるときがあったとしても、

いざ作品にするときには逡巡してしまうのだ。文字にする瞬間とは不思議なもので、

ひどく神経質になってしまう。むろん、「どこにでもゐる顔」なんてあるはずがない。

でも、私たちはつい「どこにでもゐる顔」と実感することがあるのは否定できない。

だったら、「どこにでもゐる顔」はみずからの現実には存在するのだし、

掲句のように書いたって構わない理屈だ。が、私もまた、なかなかこうした書き方ができないでいる。

何故に逡巡するのか。自分で自分が歯がゆくなる。

「どこにでもゐる顔」と感じる状況の必然性については、ある程度はわかっているつもりだ。

でも、そう書くことははばかられる。本当は、何故なのだろうか。

ただ、作者も「どこにでもゐる顔多し」と書いている。

「多し」は、やはり少しばかりの逡巡のなせる措辞だろうと思った。

なんとなく句が可愛いく感じられるのは、このちょっぴりの逡巡のせいなのかもしれない。

『吟遊』(1993)所収。(清水哲男)

松本たかし

色町にかくれ住みつつ菖蒲葺く

季語は「菖蒲葺く(しょうぶふく)」で夏。端午の節句に、家々の軒に菖蒲を挿す風習だ。

いまではまず見られないが、邪気を除き火災を免れるためとされたようである。

掲句には、短編小説の趣がある。

何かの事情から、普通の生活者としては立ち行かなくなった。

いわゆる「わけあり」の人になってしまった。「色町」は夜間こそにぎわうところだが、

昼間は人通りも少なく、まず誰かが訪ねてくる心配もない。

おまけに近隣に暮らす人たちは、立ち入られたくない事情のある人が多い。

だから、お互いに素性などを詮索したりはしない。「かくれ住む」には絶好の場所なのである

しかし、かくれ住んでいるからといって、完全に世を捨てているわけではない。

どこかに、健全な市民社会への未練が残っている。

その未練が「菖蒲葺く」に端なくも露出していると、作者は詠んでいる。

たまたま、昼間の色町を通りかかった際の偶見だろう。

だから、その家の人が「わけあり」かどうかは、本当はわからないのだ。

が、なんとなくそう感じさせられてしまうのが、色町の醸し出す風情というもの。

偏見だと、目くじらを立てるほどのことでもないだろう。

『新日本大歳時記・夏』(2000)所載。(清水哲男)

波多野爽波

柿若葉とはもう言へぬまだ言へる

季語は「柿若葉」で夏。初夏の陽射しに照り映える様子は、まことに美しい。

が、問題はいまどきの季節で、まだ柿若葉と言っていいのかどうか。微妙なところだ。

つくづく眺めながら、憮然としてつぶやいた格好の句である。

「まだ言へる」と一応は自己納得はしてはみたものの、「しかしなあ……」と、

いまひとつ踏ん切りがつかない心持ちだ。俳句を作らない人からすれば、

どっちだっていいじゃないかと思うだろうが、写生を尊ぶ俳人にしてみるとどっちだってよくはないのである。

どっちかにしないと、写生にならないからだ。

これはもう有季定型を旨とする俳人のビョーキみたいなもので、柿若葉に限らず、

季節の変わり目には誰もがこのビョーキにかかる。季語はみな、そのものやその状態の旬をもって、

ほとんど固定されている言葉なので、一見便利なようでいて、そんなに便利なツールではない。

仮に表現一般が世界に名前をつける行為だとするならば、有季定型句ほどに厄介なジャンルもないだろう。

なにしろ、季語は名前のいわば標本であり、自分で考え出した言葉ではないし、

それを使って自分の気持ちにぴったりとくる名前をつけなければならないからだ

真面目な人ほど、ビョーキになって当然だろう。掲句は、自分のビョーキの状態を、

そのまま忠実に写生してしまっている。なんたるシブトさ、なんたる二枚腰。

『波多野爽波』(1992・花神コレクション)所収。(清水哲男)

野沢節子

天を航く緑濃き地に母を置き

季語は「緑」で夏。はじめて飛行機に乗ったときの句だという。

飛び立って上昇中に眼下を見渡すと、一面の「緑の地」がどこまでも広がっていた。

緊急の用事か仕事での旅だろう。

はじめて見る美しい眺めにも関わらず、ああ、あの緑の地のどこかに「母」を置いてきたのだ

という感懐が胸をかすめる。作者は長く病床にあり、いつも面倒をかけてきた母だったから、

「置き」は「置き去り」に通じるところがあって切ない。この見事なランドスケープを、

母にも見せてやりたかった。いっしよに見たかった……。

どこかに書いたことだが、私は高所恐怖症なので、はじめての飛行機は怖かった。

でも、仕事だったのでしかたがない。

同乗者は作家の開高健で、奄美大島に住んでいた島尾敏雄を訪ねる旅だった。

開高さんは私の恐怖症を知っていたから、窓側に座ってくれ、いよいよ出発という時に

例の大音声でささやいた。「清水よ、下見たらあかん。絶対見たらあかんで」。

言われなくとも下を見る度胸はなかったが、言われるとますます怖くなってきて、

おそらく真っ青になっていたにちがいない。開高さんが、

なにやかやと面白い話で気を紛らわせてくれようとしていたのは覚えているけれど、

ろくに相づちも打てないほどに、私はカチンカチンなのだった。

優しい人だったなあ。『飛泉』(1976)所収。(清水哲男)

中村草田男

蒲公英のかたさや海の日も一輪

犬吠埼での連作「岩の濤、砂の濤」のうち。蒲公英(たんぽぽ)はもとより春の季語だが

他の句から推して春というよりも冬季の作品だ。

一句目には「燈臺の冬ことごとく根なし雲」とある。

一輪の蒲公英が、怒濤の海を真向かいに、地に張りつき身をちぢめるようにして咲いている。

たしかに蒲公英は、それでなくとも「かたい」印象を受ける花であるが

、寒さゆえに一層「かたく」見えている。生命力の強い花だ。

そして曇天の空を見上げれば、そこにも「かたく」寒々とした太陽が、

雲を透かして「一輪」咲くようにして浮かんでいる……。この天と地の花の照応が読みどころだ。

読むだけで、読者の身もちぢこまってくるようではないか。

この句を評して山本健吉は「古今のたんぽぽの句中の白眉である」と絶賛しているが、

同感だ。常々「二百年は生きたい」と言っていた草田男ならではの、

これは大きく張った自然観・人生観の所産である。

かつて神田秀夫は、草田男を「天真の自然人」と言った。

『火の島』(1939)所収。(清水哲男)

春愁の中なる思ひ出し笑ひ

春愁とは風流味もある季語だが、なかなかに厄介な感覚にも通じている。

その厄介さかげんを詩的に一言で表せば、こういうことになるのだろうか。

手元の角川版歳時記によれば、春愁とは「春のそこはかとない哀愁、ものうい気分をいう。

春は人の心が華やかに浮き立つが、反面ふっと悲しみに襲われることがある」。

国語辞典でも同じような定義づけがなされているけれど、いったい「春愁」の正体は何なのだろうか。

精神病理学(は知らねども)か何かの学問のジャンルでは、きちんと説明がついているのだろうか。

とにかく、ふっと「そこはかとない哀愁」にとらわれるのだから、始末が悪い。

そういう状態に陥ったとき、最近はトシのコウで(笑)多少は自分の精神状態に客観的になれるので、

自己診断を試みるが、結局はわからない。作者のように「ものうさ」のなかで

思い出し笑いをするなどは、もとより曰く不可解なのであり、それをそのまま句にしてしまったところに、

逆説的にではなく、むしろ作者のすこやかな精神性を感じ取っておくべきなのだろう。

少なくとも「春愁」に甘えていない句であるから……。『有為の山』所収。(清水哲男)

春水に歩みより頭をおさへたる

高浜虚子

季語は「春水(春の水)」。春は降雨や雪解け水などで、

河川はたっぷりと水を湛える。明るい日差しのなかで、

せせらぎの音も心地よく、ちょっと足を止めてのぞきこんでみたくなる。

水中の植物や小さな魚たちを見ていると、心も春の色に染まってくるようだ。

小学生のころから、私は春の川を見るのが好きだった。だから、こういう何でもないような句にも

魅かれるのだろう。実際、この句は何でもない。水の様子をのぞこうとして川に近づき、

思わずも半ば本能的に「頭(ず)おさへた」というだけのことにすぎない。

「おさへた」のは、頭に帽子が乗っていたからだ。春先は、風の強い日が多い。

したがって、飛ばされないようにおさえたのだろうと読む人は、失礼ながら読みの素人である。

そうではなくて、このときに風は吹いていなかった。ちっとも吹いていないのに、

そしてほんの少し頭を傾けるだけなのに、無意識のうちに防御の姿勢があらわれてしまった。

そのことに、作者は照れ笑い、ないしは微苦笑しているのだ。

帽子をかぶる習慣のある人には、どなたにも同じような覚えがあるだろう

この笑いのなかに、春色がぼおっと滲んでいる。このような無意識のうちの防御の姿勢は、

程度の差はあれ、日常生活のなかで頻繁にあらわれる。転びそうになって両手を前に出したり、

ぶつかりそうになって飛び退いたり……。しかし、結果的には過剰防衛だったりすることもしばしばだ。

私などはすぐに忘れてしまうが、作者は忘れなかった。

句作の上において、この差は大きいのかもしれない。

『虚子五句集・上』(1996・岩波文庫)所収。(清水哲男)

春──佐保姫 二月──二月尽 旧正月 寒明

立春──春立つ、立春大吉 春浅し 冴返る 余寒

春寒──春寒し、料峭 春めく 三月 如月 雨水 啓蟄 彼岸

| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ・・・新年──年立つ 去年今年 元日 三が日 二日 三日 四日 五日 七日 六日 人日 松の内 松過ぎ 女正月 初茜 御降り 門松 鏡餅 福藁 年賀 御慶 年玉──お年玉 賀状 書初──筆始 読初 仕事始──事務始、初仕事 初旅 乗初──初電車 買初 新年会 鏡開──鏡割 春着 年酒 雑煮 初湯 初刷 初電話 笑初──初笑 初髪 初日記 歌留多──花がるた 双六 十六むさし 福笑ひ 羽子板 羽子つき──遣羽子、羽子 手毬──手毬唄 独楽 正月の凧 初夢──夢はじめ 寝正月 成人の日 七種──七草 松納──門松取る 左義長──とんど、どんど 初詣 懸想文売 十日戎 初場所 伊勢海老 十六日桜 <七日>例句 ・・・・・・・■■ 山本有三 今ここで死んでたまるか七日くる 作者は『女の一生』『路傍の石』『真実一路』などで著名な小説家にして劇作家。 季語は「七日」で一月七日のことだ。 1974年(昭和四十九年)の今日、山本有三は伊豆湯河原の自宅で高熱を発し、 翌日に国立熱海病院に入院した。そのときの句だというが、当人以外には意ある。 「七日くる」とは、何を言っているのだろうか。 強いて理屈をつければ、七日は「七種(ななくさ)」なので、 七草がゆを食べれば病気を免れるとの言い伝えがあることから、 なんとか七日までは持ちこたえたいと思ったのだろうか。 しかし、高熱に苦しむ人が、悠長にそんなことを思ったりするだろうか。 他に何か、七日に個人的に大切なことがあったのだろうと読むほうがノーマルかもしれない。 いずれにしても、私が掲句に関心を持ったのは、寿命いくばくも無いと自覚した作家が、 五七五のかたちで思いを述べている点だ。 辞世の句を詠むなどという気取った意識もなく、作品として提出しようとする意図もむろん無く、 ほとんど咄嗟に五七五に思いを託している。 俳句というよりも、これほどまでに五七五の韻律は瀕死の人までをも巻き込むものなのかと、 粛然とさせられてしまう。 くどいようだが、彼はプロの小説家であり劇作家だったのだ。 結局、山本有三は一進一退の病状のうちに「七日」を越えて、十一日に死去した。 八十六歳だった。 余談ながら、現在、彼の作品は全教科書から姿を消してしまったという |